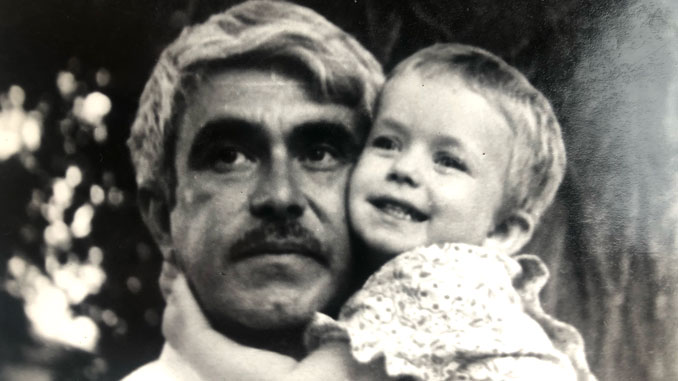

В моем далеком детстве николаевский скульптор Юрий Макушин сделал и подарил папе его небольшой гипсовый бюст. Папа поставил бюст на шкаф, и на один из праздников я подписала папе открытку так: «Эта открытка папе, который стоит на шкапе. Папа, который ходит, очень похож на него. Но только у папы, что ходит, много-много всего». Моему папе, николаевскому поэту Эмилю Январеву, в нынешнем январе исполнилось бы 90 лет. И мне бы очень не хотелось, чтобы он превратился в эдакого «папу на шкапе» – застывшего, отлитого в гипсе или парадном металле, глядящего на всех с высоты книжных полок. Так как нет ничего более далекого друг от друга, чем парадность и окаменелость – и мой папа, с его шутками, розыгрышами, ироничным взглядом на себя и на мир. Так что это всего лишь будет немного зарисовок, отражающих нашу с ним общую жизнь от строк:

Мы несли свою дочь из роддома,

Белый байковый кокон.

И гремели вокруг радиолы

Из распахнутых окон!

до строк:

Дочь меня везет в своей Тойоте

в книжный магазин.

У моей кровиночки и плоти

вид неотразим.

…Мне 5 лет, и мне выписали очки. Я кажусь себе похожей почему-то на комара и горько рыдаю. Отказываюсь идти в садик, предполагая, что надо мной будут смеяться. Папа приносит из книжного магазина совершенно роскошную книгу с объёмными, как сейчас бы сказали 3Д картинками, мы ее берем с собой в сад, и в детском саду папа устраивает театр одного актера с чтением и рассматриванием книги, и параллельно на сказочных примерах объясняет, как надо сопереживать друг другу, как обижают глупые дразнилки, и как надо защищать тех, кого обижают. К концу сказок мне уже казалось, что если я и комар в очках – то самый замечательный. И другие дети были со мной согласны!

…Мне 6 лет, и я пишу первую в жизни настоящую статью! Так как мы выпускаем семейную газету МПЯ – мама, папа, я. И туда пишем статьи не только мы, но и папины-мамины друзья, и выглядит она почти по-настоящему, так как папа верстает и печатает ее на пишущей машинке.

…Папа берет толстую тетрадь, и в нижних уголках страниц в небольших квадратиках рисует картинки, а потом шелестит страницами – и о чудо! – картинки оживают: летит воздушный шарик, пробегает балерина, прыгает щенок. А папа рассказывает мне, как делаются мультфильмы, и какое количество картинок должны были нарисовать художники, чтобы я могла посмотреть любимый мультик.

…Мы живем в маленькой хрущевке в районе ЮТЗ. И по вечерам на улицу выносятся стулья, рассаживаются соседи, папа устанавливает экран, выносит кинопроектор и показывает фильм из жизни нашего двора, который сам и снимал своей пленочной кинокамерой. Для соседей это все сродни фантастике: мужики хохочут, увидев себя, забивающих козла, женщины ахают, обнаружив себя, развешивающих белье и гуляющих с колясками, кипит голубиная жизнь в дворовой голубятне, радостно верещат дети, узнав себя в носящейся по экрану разнорослой ватаге.

…Мне 9 лет, и мы отдыхаем в доме творчества писателей в Коктебеле. Крымское солнце, дом Волошина с еще живой его вдовой, которая водила экскурсии по дому, писательские посиделки – все это едва отложилось в памяти. Но задание, порученное мне папой, запомнилось. Выполнялось оно безукоснительно. Дело в том, что кормили в доме творчества отменно и утонченно. Но перед деликатесным обедом выносили поднос с обычной печеной картошкой – и вот за нее шла нешуточная борьба. «Пора», – говорил мне папа, и я неслась в столовую к открытию, а там уже, наперегонки с другими ребятами (помню, кто-то звал «Булька, Булька» – это так же несся к столу кучерявый сын Булата Окуджавы) я хватала горячие картофелины, сколько могла унести, и потом сидела гордая за столом и ждала родителей к обеду.

…Мне 11, и мы все вместе (я, папа, Вячеслав Качурин и его дочь Таня) пишем шутливую детективную повесть. Каждый пишет по главе, и задача каждого – побольше запутать последующего. Над названием долго не думали: первое, что пришло в голову, утрированно-устрашающее – «Чьи-то глаза в щели гроба». Качурин вздыхает и говорит, что распутать наш детективный клубок поможет только глобальное землетрясение, в котором погибнет большинство героев. К сожалению, папка с незаконченной повестью утеряна. А жаль: столько там было юмора, стеба, сарказма! Понятно, что основные партии вели папа с Качуриным, но и к нашим с Таней главам относились с полной серьезностью, хвалили за фантазию, перепечатывали и подшивали. И подыхали со смеху.

…Мне 13, и мама получила долго ожидаемую путевку в санаторий в Ессентуки. Скорее всего, она хотела не только подлечиться, но и отдохнуть от нас с папой. Но не тут-то было. Мы с папой поплелись за ней следом паровозиком и поселились по соседству в частном секторе. Днем, когда у мамы были процедуры, мы гуляли по Ессентукам, пили водичку из диковинных чашек с носиками, и папа импровизировал, сочиняя смешные стихи и песенки, которые помню наизусть и поныне:

В санаторий Огонек

Прибыл дохлый паренек

С дряблою изношенной печенкой,

Был он вымученный весь,

Познакомился он здесь

С дохлою такою же девчонкой.

И завершалась песенка (папа напевал стих под собственную мелодию) так:

Пронеслись года чредой,

Парень с девушкою той

Поженилися и сгинули в пеленках.

Он вздыхает: «Мужики!

Еду вновь в Ессентуки!

У меня жена сидит в печенках!»

Но, кроме этого, были рассказы про весь Северный Кавказ и конкретно про Пятигорск, чтение Лермонтова и пробуждение нежной любви к нему, хохот при чтении «Двенадцати стульев» перед посещением знаменитого Провала.

Так всегда все и перемежалось: смешное и серьезное, забавное и познавательное. Мы рассматривали альбомы с импрессионистами, а потом папа показывал фокус с отрыванием большого пальца. (Когда-то этот фокус они с Качуриным показали мальчишкам перед выступлением в сельском доме культуры, и выступление этим, практически, сорвали, так как пацаны кинулись бежать с криками: «Письменник собі пальця відірвав!».

Рассказывал об итальянской новой волне в кинематографе, а потом дурачился со слегка непристойными стишками, которые я не могу воспроизвести в этой приличной статье, но которым я потом научила свою дочку, а она теперь грозится обучить внучку, когда та подрастет немного.

…Мне 14, и мы с папой в Ленинграде. Мариинский театр – первый театр такого уровня в моей жизни. И Эрмитаж впервые, и мосты, и экскурсия, проведенная папиным другом детства Майором, и выбоины от бомбежек на домах, и дневник Тани Савичевой.

…Мне 15, мы с папой слушаем Высоцкого, и папа проводит мне социальный ликбез, объясняя, почему Папа Римский «из наших, из поляков, из славян». И почему «место Голды Меер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ». Крутятся бобинные ленты, я чувствую себя совершенно взрослой и приобщенной к некоему полуразрешенному искусству «не для всех».

…Жизнь шла своим чередом. Периоды папиной рутинной журналистской работы сменялись всплесками вдохновения, когда

Так писалось, почти не спалось,

и казалось сбылось, удалось.

Наконец-то сказать довелось

что-то новое старому миру.

В такие времена папа писал сутками, закрывшись в своем кабинете и выходил только для того, чтобы вынести на наш семейный суд новые строки. От быта мама папу оградила полностью. Хотя в каком-то своем художественном воображении он видел себя достаточно хозяйственным, и фраза из его стихотворения «вот я белю балкон» надолго стала нашим семейным, как бы сейчас сказали, «мемом».

…Я поступала в институт, рожала дочку, мечтала, путешествовала – все это есть в папиных строках. Папины сборники – не только дневники эпохи, но и мои личные дневники с пирожками, передаваемыми поездом из Николаева мне, студентке, в Киев, с шалостями внучки, рвущей рукописи, с посиделками, с надеждами и разочарованиями 90-х.

Я – папина дочка. Семейное предание хранит историю, как папа, услышав от мамы какую-то интересную мысль, сказал, обратившись ко мне: «Видишь, какая мама у нас умная». На что я, семилетний клоп, ответила: «Конечно, она же вращается среди нас с тобой!».

Я так же, как папа, делаю зарисовки в блокнотах во время телефонных разговоров, люблю вишню больше всех ягод, импрессионистов больше других художников и незаметно для себя, как папа, обнюхиваю новые книги.

Я так же, как папа, делаю зарисовки в блокнотах во время телефонных разговоров, люблю вишню больше всех ягод, импрессионистов больше других художников и незаметно для себя, как папа, обнюхиваю новые книги.

В период моих дошкольных занятий балетом папа написал:

Меня спрашивают, почему

Нашу дочку, худышку бледную,

Я тащу в эту школу балетную….

Стих заканчивался строками:

Пусть она высоко летит

Невесомой пушинкой,

Дочка.

Все мы не особо оправдываем ожидания родителей. Я уже давно не «худышка бледная», и с полетами «невесомой пушинкой» не очень-то задалось. Но я верю, что папа дал такой мощный отрыв от обыденности, интеллектуальный толчок и ускорение для полета, что не только наша семья, но все те, кому посчастливилось с ним дружить, общаться, выпивать и смеяться, смотреть его передачи и читать книги – немного все-таки парим над землей. И энергии такого масштаба должно хватить на наших детей и внуков. И есть уже годовалая правнучка, названная в честь знаменитого прадеда Эмилией. Пока она научилась уверенно топать по земле, но придет и время искусства, поэзии, литературы, отрыва от повседневности и полета. Как хотел Эмиль.

Юнна Зиньковская

(Январева).

Эмиль Январев

СЕНТЯБРЬ

О летнего карнавала

Повычерпанная смета!

Как резко похолодало,

Как сразу сломилось лето!

О как, продувая дупла,

Гундосят ветра постыло!

Как за день трава пожухла,

Как за ночь река остыла!

Эх, осень, вы раскололи

Идиллию, сумасбродка…

И в дружеском разговоре

Сквозит ледяная нотка.

И, голос борея чуя,

Отлётно кричит грачиха.

О женского поцелуя

Игольчатая горчинка!

Сентябрь обрывает фразу,

Куражится: песня спета…

Как резко они, как сразу –

И юность,

И жизнь,

И лето!

***

Помнишь, мы были в Покровке рыбачьей?

Там еще смех раздавался ребячий,

Там еще чайка с крылом перебитым

Прыгала боком с растерянным видом,

Там еще некий мазилка из Львова

Изобразил на холсте рыболова,

Там еще путь, называемый Млечным,

Высветил травы, где выпало лечь нам…

Стог голубел невдали от причала.

Грудь твоя свет голубой источала.

***

Неужели, зная этот ад –

Наше прозябанье без просвета,

К нам весною птицы прилетят?

Я уже почти не верю в это.

Неужели в нищенском лесу,

Схожем с позаброшенным кладбищем,

Нам, сгубившим божию красу

И себя (само собой) сгубившим,

Птицы запоют?

Поверить в рай

Посреди повальной летаргии?

Накажи нас, Боже, покарай,

Укажи им путь в края другие…

***

Туманны глаза твои,

Дурманна ночная прелость,

Не ведаем, что творим…

Не ведать –

какая прелесть!

Томительный звездный прах

И хищная жизнь живая.

Трамваи несутся в парк,

И каждый трамвай –

Желанье!

Платана златая прядь,

И вольного чувства иго,

И все, что случится впредь,

В руках

У этого мига.

Так медля,

Срываясь так,

Блаженствуя и пасуя,

Мы замерли в двух шагах

От первого поцелуя!